日置市東市来町にある山城、

市来鶴丸城に行ってきました。

市来鶴丸城は、

東市来町の鶴丸小学校の、

裏山にあった広大な山城です。

麓には神社や石垣が広がる、

古城の雰囲気が残る場所ですよ。

山城・市来鶴丸城の場所

市来鶴丸城があるのは、

国道3号線の旧東市来町役場の、

裏を走る県道305号線沿いです。

県道に面した鶴丸小学校は、

鶴丸城の平地の館があった場所で、

藩政時代には地頭仮屋が置かれました。

鶴丸小学校の正門は、

堅固な石垣に囲まれています。

生徒達は石垣を見ながら登校します。

鶴丸小学校の横が外城口。

鶴丸小学校の横に、

市来鶴丸城への登城口があります。

学校の校庭を見ながら、

外城の坂道が始まります。

日置市鶴丸地区公民館があります。

ここの駐車場に駐車しました。

春日神社と護国神社があります。

外城口には、

二つの神社が鎮座します。

春日神社と護国神社です。

赤い鳥居が印象的な神社ですが、

春日神社の前身は鶴丸城の、

守護神を祀っていたのでしょうね。

フランシスコザビエルの像がある。

市来鶴丸城の入口にあったのは、

フランシスコザビエルの像です。

日本にキリスト教を伝えた彼が、

初めて上陸したのは薩摩の国です。

薩摩で布教したザビエルが、

薩摩から平戸に向かう途中で、

鶴丸城に立ち寄って布教しました。

鶴丸城の城攻めを開始します。

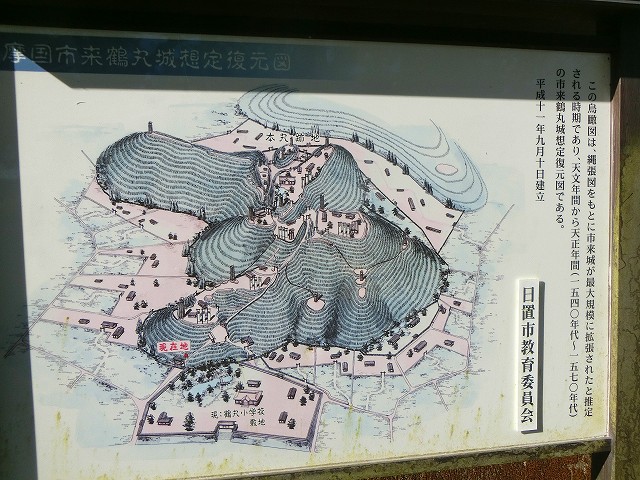

外城口の入口に、

ザビエルの絵が入った、

鶴丸城の案内図があります。

ここから城攻めを開始します。

本丸のある主郭まで230mとのことです。

頑張って登りますね。

空堀の登城路を進みます。

登城路は整備されていて、

登り易かったですよ。

整備された道の周りには、

空堀の跡のような場所もあります。

あともう少しで主郭に着きます。

普段が運動不足ですので息が荒くなります。

鶴丸城の主郭に着きました。

鶴丸城の主郭に着きました。

主郭は標高100mになります。

外城口から約13分程で到着です。

主郭は本丸の跡になりますが、

鶴丸城と呼ばれるのは主郭部分で、

山城全体は市来城と呼ばれます。

この主郭の場所に立つと、

いつも当時の武将たちの姿を、

想像してしまします。

昔に思いを馳せるのも、

山城での楽しみの一つなのです。

市来氏が最初の城主でした。

鶴丸城がある市来城は、

地元・市来院を治めたていた、

市来氏が築城したと云われています。

宝亀年中(770~781年)に、

薩摩に下向した市来氏は、

市来の郡司(ぐんじ)となりました。

郡司とは中央から派遣された、

国司の下で、郡を治める、

地方官のことなのです。

島津氏が城主になりました。

南北朝時代になると、

南朝方についた市来氏は、

北朝方の島津氏と戦います。

島津氏に攻められて、

市来氏は降伏しました。

市来は島津氏の領地になり、

島津氏が鶴丸城の城主となります。

様々な城主がいました。

最初は島津分家の、

薩洲島津家が城主となりますが、

島津家の内紛が起こります。

その後に伊作島津家の、

島津忠良が鶴丸城主となります。

その後に島津忠良は、

薩摩を平定して、島津家の、

中興の祖と呼ばれました。

江戸時代は地頭仮屋が置かれる

江戸時代になると、

薩摩藩が領内に敷いた、

外城制度の麓(ふもと)になります。

薩摩領内の各麓に置かれた、

地頭仮屋が市来にもありました。

地頭仮屋の屋敷は、

現在の鶴丸小学校にありました。

市来鶴丸城に行ってきました。

今日は東市来町にあった、

この地区を治めてきた、

市来鶴丸城に行ってきました。

麓にある鶴丸小学校から、

簡単に登れる山城でしたよ。

あなたも城攻めをしてみませんか。

市来鶴丸城跡

鹿児島県日置市東市来町長里165

問合せ 099-248-9432

(日置市教育委員会・社会教育課)

鹿児島市内の観光情報はこちら